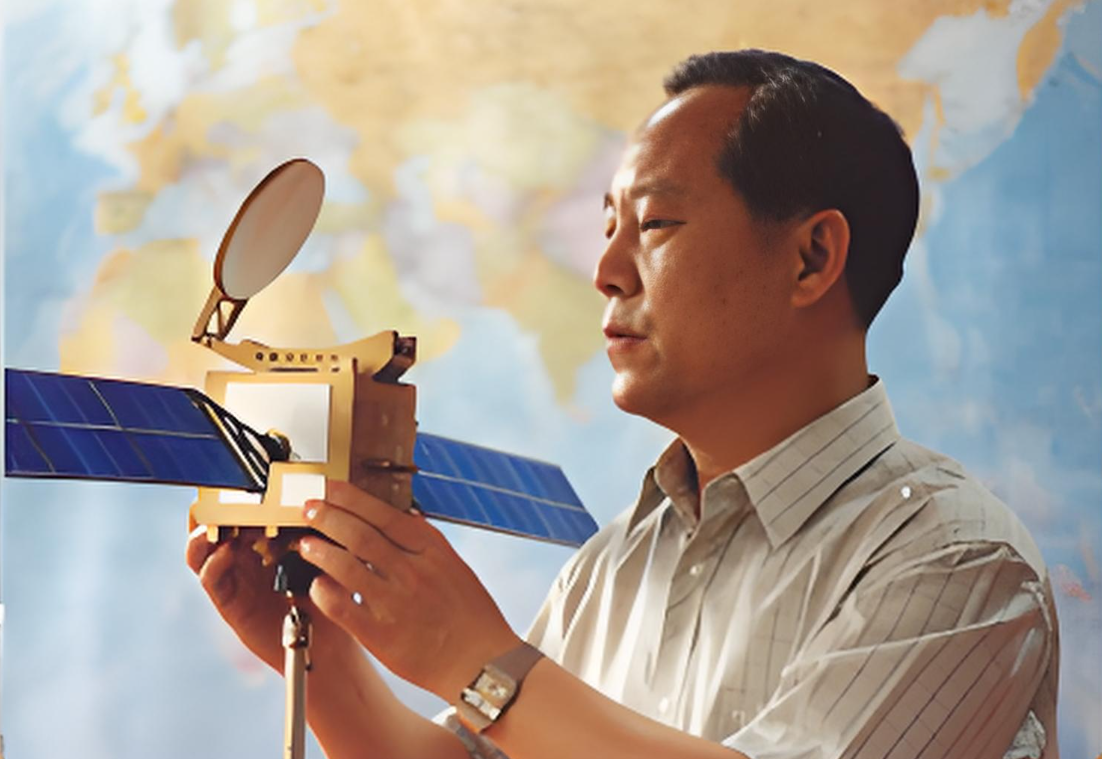

北斗脊梁| 李济生:轨道“雕刻师”,他的算法让北斗卫星误差缩小至毫米级

01

“牧星人”的起点:

从“1公里”到“毫米级”的跨越

李济生(1943-2019),山东济南人,1966年毕业于南京大学天文学系,毕生投身航天测控事业。他的职业生涯始于中国航天的草创时代:1970年“东方红一号”发射时,轨道计算仅能保证卫星“大致在轨”,精度概念为零。李济生院士用一年时间推算出我国首颗卫星定轨误差为1公里,首次为中国航天锚定了“精度坐标”。

真正的突破始于1975年首颗返回式卫星任务。他发现卫星近地点高度异常升高,竟是因姿态控制喷气管0.7克的微弱推力所致。这一发现颠覆了传统认知,他随即提出“按交点周期积分法”,将定轨精度提升至1公里。此后,他带领团队攻克“摄动力”模型(如日月引力、大气阻力),1983年将精度提至200米,1991年突破至米级,最终实现厘米级跨越,为中国卫星铺设“绣花针般的轨道”。

02

北斗的“轨位博弈”:

毫米级精度的战略意义

2007年,中国北斗卫星组网遭遇国际轨位争夺战。日本、俄罗斯的卫星已占据北斗预定轨位,若强行挤入可能引发碰撞风险。李济生院士团队设计的“卫星共位控制方案”,通过精密轨道动力学模型,确保三国卫星在3.6万公里高空“共享”同一轨位,误差控制在毫米级。这一方案不仅化解危机,更成为国际太空合作的典范。

北斗系统的核心技术——高精度时空基准,正是李济生院士毕生研究的集大成者。他开发的精密定轨系统,使北斗军用定位精度达到毫米级(远超美国GPS的3厘米),民用精度2米,支撑起短报文通信、灾害应急响应等独特功能。2020年武汉火神山医院建设中,北斗毫米级测量技术10秒完成地基放线,为“中国速度”注入科技内核。

03

“雕刻”轨道,更“雕刻”未来

李济生院士的贡献不仅体现在技术突破上,更在于他对航天测控体系的系统性构建与人才培养。他主持编写的《人造卫星精密轨道确定》,是中国首部系统阐述定轨理论的专著,被国际同行誉为“航天测控领域的圣经”。他的“模块化自动调度”设计思想,彻底变革了测控软件研发模式,使中国从“一年一颗卫星”的窘境跃升至年控百星的“太空管家”。

在荣誉方面,李济生院士1997年当选中国科学院院士,成为我国航天测控领域首位获此殊荣的科学家。他还荣获首届“航天基金奖”,并作为党的十五大、十六大代表,参与国家科技战略的顶层设计。此外,他于1985年当选美国地球物理学会会员,展现了其学术成果的国际影响力。

尤为可贵的是,他始终将人才培养置于个人荣誉之上。1992年,他主动将新型返回式卫星轨道控制方案的署名权让给年轻博士黄福铭,并强调:“科技发展是接力赛,要一代代人的努力。”他培养的王家松、黄福铭等骨干,在“嫦娥工程”等任务中屡建奇功,延续了中国航天的精度传奇。

从“东方红”的1公里误差,

到北斗的毫米级掌控,

李济生院士用50年将中国卫星轨道

从“粗放勾勒”变为“纳米雕刻”。

他的故事,

不仅是算法的胜利,

更是一代科学家将个人理想

熔铸于国家需求的缩影。

正如他晚年所言:

“太空没有国界,但精度关乎主权。”

——这句话,

或许是对这位“轨道雕刻师”

最好的注脚。

热点新闻

- 1 低空经济专题|北斗+无人机吊运:中国的‘空中高速’正式通车!

- 2 北斗脊梁| 李济生:轨道“雕刻师”,他的算法让北斗卫星误差缩小至毫米级

- 3 暂别忙碌,共赴好时光| 嘉美仕五一放假通知来啦

- 4 应用| 沙漠里的“北斗军团”:这群机器人正在悄无声息拯救西北生态

- 5 北斗脊梁| 王飞雪:信号“守护者”,他让北斗在强电磁干扰下依然“稳如泰山

- 6 产品推荐| 小巧轻薄、各具特色,43系列高精度智能天线家族大放送!

- 7 应用| 从“经验”到“数据”!北斗如何让马拉松赛事管理 “脱胎换骨”?

- 8 北斗脊梁| 徐颖:导航算法“魔术师”,她用数学公式让定位误差缩至厘米级

- 9 产品推荐| 三款双频RTK板卡,高精度定位/惯导/定向各有所长

- 10 行业| 8000亿市场的背后,一场清洁革命悄然兴起